東京で中国音楽の小学校をコンセプトにした音楽教室「創樂社」を主宰している安西創が、中国の楽器を「難し過ぎず、でもちょっとディープに」紹介していく「玩琴趣談」。

第1回 中国の横笛「笛子」はこちら↓

第2回 日本の三味線のご先祖「小三弦」はこちら↓

第3回は、今や日本人にとってすっかり馴染み深い楽器となった「二胡(にこ、Erhu)」…ではなく、その二胡を土台に「改造」して1920年代に作られた楽器「高胡(こうこ、Gaohu)」の事をお話しします。主に香港のカンフーアクション映画を通じて、実は日本人が多く耳にしている「中華」な音色は二胡よりは高胡の方が多いかも知れません。そのくらいポピュラーな楽器です。ぜひお楽しみください!

二胡(左)と伝統的な広東式の高胡(右)の側面

二胡(左)と高胡(右)の正面。二胡の胴体には各工房の工夫により楕円や六角形、八角形など様々な形がありますが、高胡は円形が最も多いです

「高胡」は「高音二胡」の略称で、一般的な「二胡」が「レとラ」に調弦するのに対して、それより高い「ソとレ」に合わせます。元々広東音楽(広東省広州市を中心にした珠江三角州一帯や、香港で大きく発展し流行した合奏音楽)に使われる楽器として改良が進み、広東音楽のアンサンブルのリーダー的ポジションの楽器として定着しているのですが、その高い音域の澄んだ音色と、二胡よりもある種の力強さがある事で、今では広東音楽以外の民族音楽合奏にも広く用いられています。

広東音楽については以前まとめを書いてみたので参考にどうぞ(全文無料公開中です)

【全文無料公開中】中国音楽ちょこっと解説「廣東音樂」ってどんなヤツ!?

https://note.com/anzeanzaihajime/n/nfd287d7d85ff?sub_rt=share_pw

二胡と高胡の音の高さの違いが比べられる動画を作ってみましたのでご覧ください

さて伝統的な広東の「高胡」と二胡の最大の違いは演奏姿勢。広東高胡は胴体を腿に挟んだポジションで演奏します。つまり、棹が目の前ど真ん中に来ます!二胡が本体を左脚の付け根に置いて弾く様子と随分違うのが一目瞭然なので、動画などを観る時には楽器の位置に気を付けてみてください。左手に棹を預ける二胡に比べて左手の自由度がアップすると言う考えもあってこのような形になったようです。また、足で挟む深さや角度を変える事で音量や音質も変わるので、曲目や、その場その場の局面によって調整しながら弾くのもなかなか面白く、奥深い楽器です。

私の師匠、陳啓謙氏による広東高胡のデモンストレーション。両脚の間に挟んで弾く伝統的な「広東高胡」で、広東音楽ならではの装飾音やビブラートなどを駆使した演奏が聴けます。右手の弓法にせよ、左手の使い方にせよ、一般的な二胡とは違う約束事がたくさんあります。

香港チャイニーズオーケストラ張重雪女士によるデモンストレーション。使っている楽器は、二胡と同じ奏法のまま演奏できる、改良型の高胡です。この楽器は、二胡でカバーできない高い音域を弾くために使われます。現代曲の中にはこのタイプの高胡のための独奏曲があり、装飾や奏法は二胡に準じて弾けば大丈夫です。

この「高胡」が成立するに至った立役者は「呂文成(りょ ぶんせい、又は「ろ」ぶんせい、Lu Wencheng 1898-1981)」、祖籍が広東中山ですが子供の頃に父に従って上海に移り住みます。その子供時代に音楽教育を受け、揚琴(ようきん、Yangqin)などを習得しました。当時、広東音楽の主奏楽器は「広東二弦」と言う楽器でしたが音域や性能を向上させようと考えた呂文成は、当時としては珍しくアメリカに留学しバイオリンの演奏や製作を身につけ、さらに祖籍が広東省で粤曲の造詣も深かった「司徒夢岩(しとむがん、Situ Mengyan 1888-1954)」氏と知遇を得て、上海一帯でポピュラーな楽器「二胡」を基礎に楽器の改革を始めました。数々の工夫の結果、両脚に挟む演奏スタイルと、高い音の弦をスチール弦に、低い弦は絹弦にするコンビネーションを確立しました(現代では両方ともスチール弦を使う事が主流になっています)。後に30年代、上海事変による社会混乱を機に彼は香港に引き揚げます。その後上海時代に培った音楽経験を生かしつつ、その才能を遺憾無く発揮して音楽史に名を遺す事になります。

広東音楽の作曲家として「歩歩高」や「平湖秋月」など数多くの名作を生んだ呂文成ですが、実に多芸多才で、広東二弦、喉管(広東の篳篥)、椰胡(胴体がヤシの実で出来た低音を担当する胡琴)、古筝(いわゆる「おこと」)などの伝統楽器の他、シロホン、バイオリン、ピアノ、ギターなど西洋楽器にも精通しているばかりか、粤劇(えつげき、Yueju。広東オペラ)の俳優としても舞台に立ち、これらを録音した数々のレコードが遺されています。この幅広い音楽的なバックグラウンドがあってこそ、彼の創意工夫の上に「高胡」が誕生したと言えるのでしょう。比較的新しい楽器ではありますが、今では全国隅々まで行き渡り多くの聴衆を魅了している音色の「高胡」とその誕生のお話しでした。

国家一級演奏家、余其偉氏とその生徒たちによる高胡斉奏「旱天雷」

香港出身の在日プロ奏者「ユーヨン」氏の高胡と広東の古筝で「蘇州夜曲」

定期的に開催している「廣東音樂」の練習会の様子から

(見学希望の方は安西までご連絡ください)

高胡が聴けるイベント情報

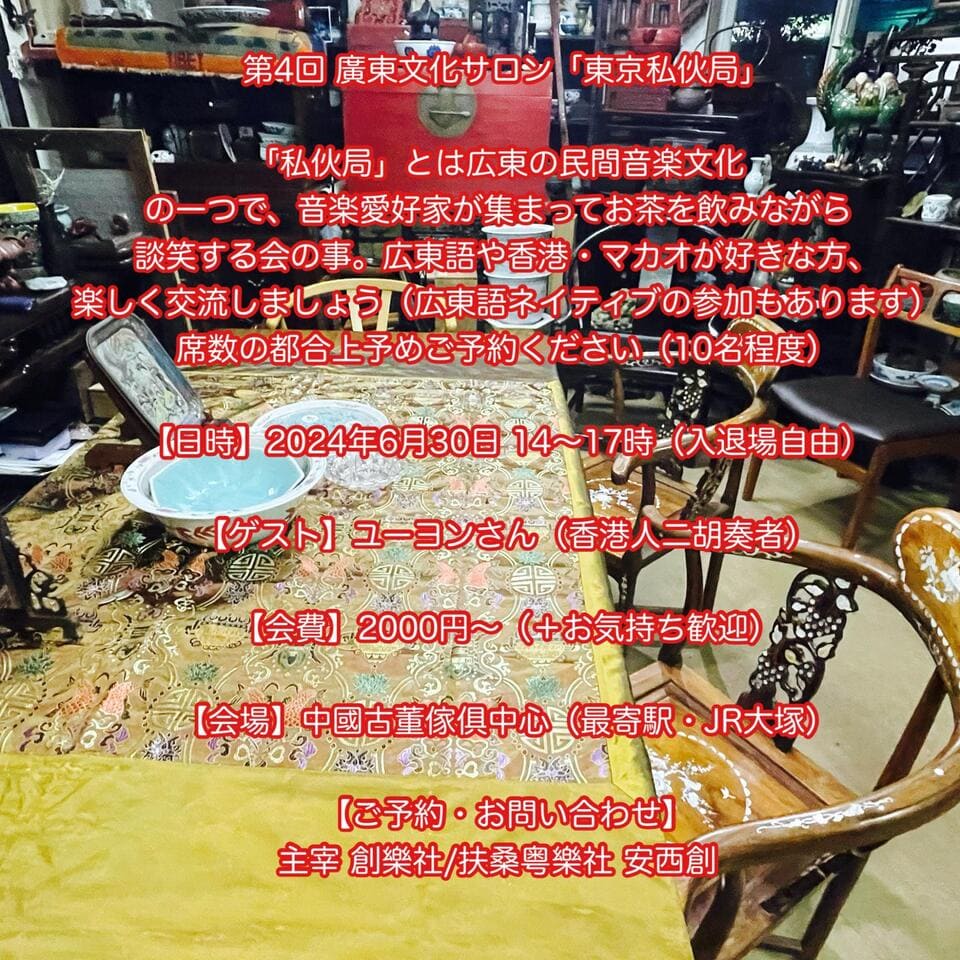

| 東京私伙局 |

|---|

| 2024年6月30日 東京都内にて開催の「東京私伙局」の席上にて、廣東音樂の演奏があります。(交流会の一環なので「演奏会」とは若干雰囲気が異なります) |

|

| ご予約・お問い合わせ 創樂社ホームページのフォームからお願いします。 https://r.goope.jp/sougakusha/ |

| 日港兄弟の「香港パラダイス」 |

|---|

| 日港兄弟 |

| 「日港ブラザーズ」は香港が大好きな日本人ミュージシャン「兄」の安西創と、日本が大好きな香港出身の二胡奏者「弟」の「ユーヨン」が組んだユニット。2人でゴリゴリの伝統曲から、お馴染みのメロディまで様々にアレンジして、アコースティックでどこか懐かしく優しいサウンドをお届けします。 記念すべき第1回のライブ「香港パラダイス」へぜひ遊びに来てください。多謝! |

| 出演 |

| 「日港兄弟」 「兄」日本人 安西創(アコーディオンほか各種民族楽器) 「弟」香港人 ユーヨン(二胡、広東高胡) |

| 日時 |

| 2024年9月29日(日) 第一部14時〜16時半頃 第二部18時〜20時半頃 ※完全入替制 |

| 会場 |

| エンタメ隠れ家Bar「Seagull」 浦安市当代島1-3-30 ビッグウエスト浦安ビル602(東西線浦安駅徒歩3分) ご予約はメンバーかお店までどうぞ! |

| チャージ |

| 3000円 (別途テーブルチャージ税別550円、ミニマム2オーダーお願いします) |

その他、華夏笛子教室(高円寺)で毎月行われている広東音楽アンサンブルレッスンや、安西創が主宰している「扶桑粤楽社」の廣東音樂練習会でも高胡の音色に触れる事ができますのでそれぞれの検索や問い合わせしてみてください。

Writer

記事を書いてくれた人