東京都内湯島聖堂や福島県いわき市で二胡や広東高胡、中国音楽のレッスンをしている安西創(あんざいはじめ)です。そんな私が中国の楽器をちょっとだけディープに紹介する「玩琴趣談」も早いもので8回目。過去には第1回「笛子」に始まり、「小三弦」「高胡」「笙」「琵琶」、中国の尺八「洞簫」、そして前回の「古筝」と、各回それぞれ違う楽器についてスポットを当てた記事がアップされています。ぜひ合わせてご覧ください。そして記事を読んだ情報の断片が、今まで何気なく聴いていた民族音楽や、そこに使われている楽器の輪郭を以前よりくっきりと浮かび上がらせられたら幸いです。

さてさて今回取り上げる楽器「管子(かんし・Guanzi)」は日本でいうところの「篳篥(ひちりき)」です。いつもにも増してちょっとマニアックなセレクトかも知れませんが、中国では民間音楽のみならず、仏教や道教の祭礼音楽などで主に華北を中心に広く親しまれているし、民族楽器オーケストラの重要なパートでもあるので、日本とは好対照だと思って取り上げてみます。どうぞお楽しみください!

筆頭は「管子」の第一人者、胡志厚氏による「江河水」の演奏。「管子といえばこの曲、この演奏」と記憶している人もいるくらいの不朽の名演なのでぜひ押さえたいポイントです。

しっとりとした「江河水」の演奏は雅楽の篳篥を彷彿とさせなくもありませんが、個人的に中国の篳篥「管子」の真骨頂は、次の演奏「放驢」に見られるような日本の篳篥にはない種類の「俗」っぽさだろうと思います。

いかがでしょうか?打楽器やチャルメラと掛け合いをして生き生きとした演奏を繰り広げる篳篥(管子)は、日本人の感覚からするとなかなか新鮮なのではないでしょうか。

ここで興味を持った方にはちょっと残念なお知らせですが、知る限り現在の日本には「管子」を専門にする音楽家が不在なため生演奏を聴ける機会がまずありません。せめてインターネット上で検索してみよう…と思っても、「管子」とだけ入力して検索をかけると十中八九は中国古代の思想家「管仲」に仮託して書かれたと考えられている漢籍の「管子」がヒットしてしまいます。なので調べる時には「民族楽器 管子」あるいは「管子 江河水」などと複数ワードを入力する必要があります。皆さんが必要な情報に辿りつけますように!

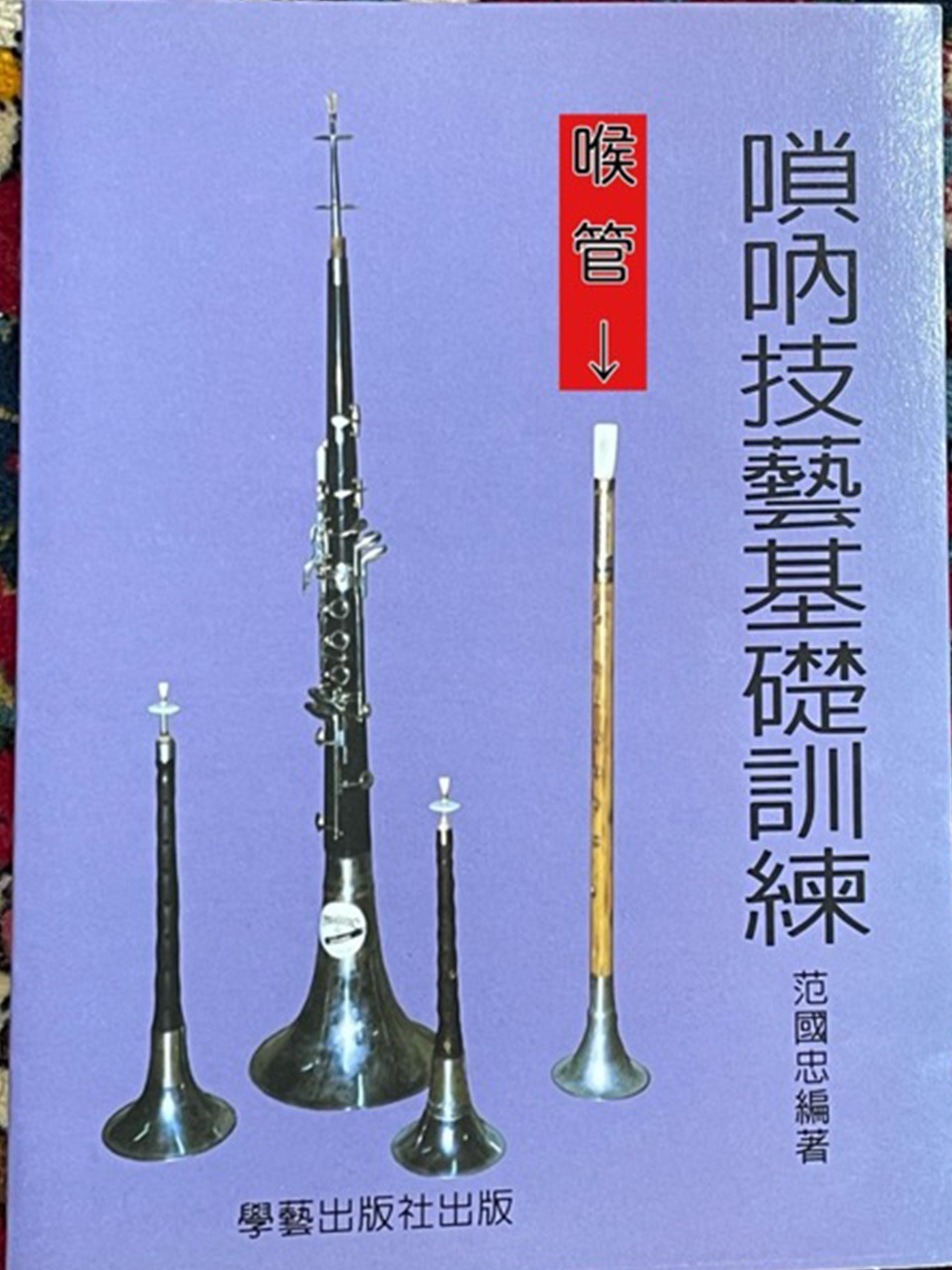

管子には多くの民族系管楽器同様、様々な調子に対応できるように高さが異なる長短の楽器が何種類もあったり、現代では半音階の演奏が容易なようにクラリネットやオーボエのようにキーを取り付けたものもありますが、基本的な構造は前面7孔、裏面1孔の計8孔です。指遣いやリードの吹き方を変える事で日本の篳篥よりずっと広い音域(2オクターブ以上)を確保しています。

かなり細長いリードですが、日本の篳篥の盧舌にみられる「セメ」はありません。吹く前にお湯にジャボッと浸して少し開いたところを使います。この大雑把な感じがナンとも大陸的で面白いと感じます。

長いリードのコントロールは口元に鍵があるとおっしゃってました

こちら香港中楽団の模範演奏もご覧ください

ところで、中華文化は我々日本人の想像を遥に超えた変化球を投げてくる事が多々ありますが、私が度肝を抜かれたのは管子のバリエーション「双管(そうかん・Shuangguan」です。これは管子を2本並べて同時に吹く楽器で、あの長いリードももちろん2つあります。それを一度に口に入れて鳴らす訳ですから、誰が思いついたものか、中国人の発想力に驚かされます。筆者も実物を触った事もありますが、指遣いによって簡単な和音も出せるものの、実際には難度が高くて限定的なのではないかと思いました。皆さんはどう思いますか?

香港中楽団によるサウンドサンプル

「管子」を実際に吹いてみると、音が大きいと定評があるチャルメラよりかなり太い音がして、一緒に吹くとチャルメラよりよく通る印象があります。主に屋外で演奏される各地の吹打楽(管楽器と打楽器の合奏音楽)や笙管楽(笙と管子に少数の打楽器や笛子などが加わった形態のアンサンブル)でリード楽器として珍重されています。

文革を生き延びた仏教音楽「天津仏楽」の演奏をお楽しみください。

冒頭、主に華北に多く見られると書きましたが、例外的とでも言えるくらい珍しく南方にも管子を改良した楽器が存在します。それが広東音楽で使われる「喉管(こうかん・Houguan)」です。広東語では「はうぐん」と呼びます。明末清初には既に粤劇の主要な伴奏楽器として重用されていたようです。高音の「短筒」と短筒を長くした中音域を担当する「長筒」の2種類があります、「長筒」は先にチャルメラのように金属製のお椀がついているので、しばしばチャルメラと混同されますが、歴とした管子の仲間です。個人的には密度が高い緊張感がある音というよりはちょっと間延びしてのんびりした南方らしい大らかさがある音色のように感じますが皆さんいかがでしょうか。

香港竹韻小集楽団による楽器紹介

廣東音樂の名曲「禅院鐘聲」の喉管独奏をお楽しみください↓

廣東音樂特有の「乙凡調(おつはんちょう)」というファが少し高め、シが低めという音階の醸し出す浮遊感ある曲調と喉管の音色がマッチして、哀愁切切とした演奏になっています。

篳篥の「ぷぉ〜」というか「ぶぁ〜」という独特な音色に日本人は雅やかで伸びやかな王朝の空気を感じたりしている訳ですが、中国の人々は南北を問わず喜怒哀楽様々な感情を乗せているし、さらには悲壮感を演出する時に好んで使ったりしている訳ですが、このちょっとした日中の感受性の違いの発見がとても面白いばかりか、相互理解に役立つのではないか…などと壮大なことにまで思いを馳せてしまいます。読者の皆さんはどのように感じたでしょう?

このような熱い気持ちをレッスンでも生徒さんたちにお伝えしています。新規生随時募集中ですので二胡を始めとする中国音楽に興味のある方はご連絡ください。

稽古場は、東京都内自宅(個人レッスン)、国史蹟「湯島聖堂」芸術講座「中国音楽入門」(グループレッスン)、いわき二胡教室(個人、グループ)です。

https://r.goope.jp/sougakusha/

中国音楽の小学校「創樂社」 主宰 安西創(あんざいはじめ)

Writer

記事を書いてくれた人