東京都内の自宅稽古場や、御茶ノ水にほど近い国史蹟 湯島聖堂、また福島県いわき市で二胡や広東高胡、中国音楽のレッスンをしている安西創(あんざいはじめ)です。10回に渡り中国の楽器をちょっとだけディープに紹介してきた「玩琴趣談」も早いもので最終回となりました。振り返ると第1回「笛子」に始まり、「小三弦」「高胡」「笙」「琵琶」、中国の尺八「洞簫」「古筝」、そして「管子(篳篥)」や「嗩吶(チャルメラ)」をできる限り今に息づく日本文化との繋がりを意識して文中に散りばめて紹介して来ました。最後に読者の皆さんお一人お一人と、この紙面をお任せくださった東京ディープチャイナさんに感謝を込めてお送りするのは、今やダントツの知名度・人気を誇り、中国楽器の代表選手といったポジションを不動のものにしている「二胡(にこ・erhu)」です。私が最初に手にした中国の民族楽器であり、今でも教えていますし、何と言っても愛好者人口が最大ですので、今回は楽器の歴史を紐解くだけでなく、日本での二胡の過去から現在にも触れたいと思います。各回の記事はアーカイブがアップされていますので、ぜひこの記事と共にご覧ください。

まずは「姑蘇風光」で二胡の優しい音色をお楽しみください

二胡は「胡」の字が表している通り、外来の楽器です。ざっくりお話しすると、北方異民族から伝わり、唐代頃にまでその原型の存在を遡る事ができます。日本人の多くが自動的に何でも「シルクロード経由」と考えがちなので、そこは気を付けたいところです。中国語では擦弦楽器の総称を「胡琴(こきん・Huqin)」と呼び、各地には似た構造の楽器が数々あり親しまれて来ました。その中で二胡は「二」本弦の「胡」琴という訳です。上海、蘇州、無錫など江「南」地方の「胡」琴ということから古くは「南胡」と呼ばれる事もありました。時々出版物などにその名を見かける事がありますが、二胡と同義です。

今でこそ中国楽器の代表選手のような顔をしている二胡ですが、芝居の伴奏音楽や門付などに使われる楽器として、意外にも古琴(こちらも「こきん」ですが中国語ではGuqinなので混同されることはありません)に代表される漢民族由来の文人趣味の楽器に比べて長らく格が低いものとして扱われて来ました。しかし20世紀初頭に不世出の音楽家「劉天華(りゅう てんか・Liu Tianhua)」の出現と、彼によって発表された「良宵」「月夜」「燭影揺光」「光明行」「病中吟」などの独奏曲を以って二胡が音楽性豊かな独奏楽器としての地位を確立して行く事になります。そして、中華人民共和国成立後の国家事業の一環としての音楽の整理や楽器の改良などを経て現代の二胡が楽器、楽曲、テクニックなどの進化を果たして行くのでした。

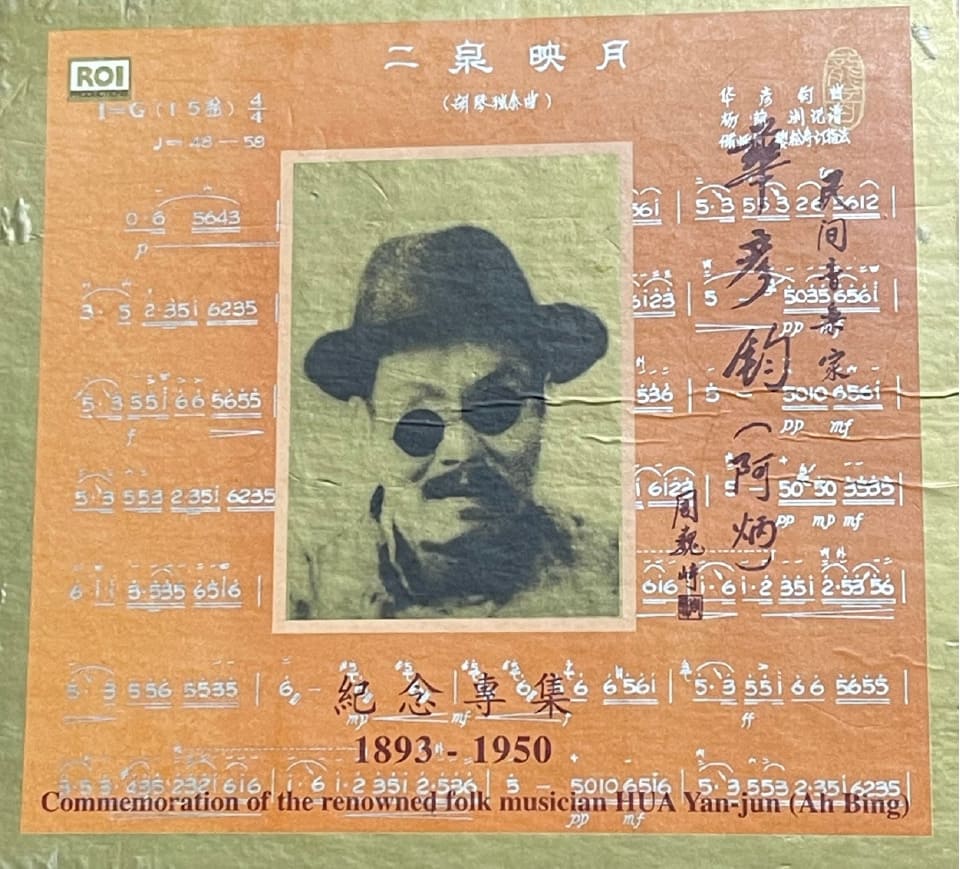

二胡の独奏楽器としての初期の作品に於いて劉天華先生と双璧を為す音楽家は「阿炳(あへい・Abin)」こと「華彦鈞(か げんきん・Hua Yanjun)」という盲人の民間音楽家でした。彼の作曲した「二泉映月」は今でも二胡独奏曲の最高峰として繰り返し演奏され愛されています。ぜひ聴いてみてみてください。

さて、私が二胡を始めて手にした1990年当時の日本では「二胡」と言っても通じることは稀でした。「二本の弦が縦に張ってあって、バイオリンみたいに弓で弾く中国の楽器で…」と説明してぼんやりと理解される事が殆どでしたし、一般的には「胡弓」と呼ばれる事が多かった時代でもあります。けれども、日本には民謡や地歌などで使う「胡弓」が元々ありましたので混同を招き、今なお一部に誤解を呼んでややこしいことになっております。戦前戦後に活躍された「チャイナ・メロディーの女王」渡辺はま子さんのフォト自叙伝も「あゝ忘られぬ胡弓の音」ですから、中国の弓で弾く楽器も総称として日本人には広く「胡弓」と呼ばれていた事が窺えます。

日本の演奏会でもよく耳にする佳曲「蘇南小曲」をどうぞ

その頃にひきかえ今は、皆さん「二胡」が何かをご存知だし、各地のカルチャースクールにはクラスがあったり、地域のイベントには地元の二胡愛好家グループが演奏していたりします。以前は習おうにも先生を見つけるのが大変でしたし、楽器を入手する事も大変でした(私は中国まで買いに行ってました!)それが今では歌謡曲や映画・CMなどの音源にも二胡の音色が珍しくないばかりか、毎週のようにどこかしらでコンサートが行われている時代です。「隔世の感」とはまさにこの事。関係者の皆さんそれぞれが普及に情熱を傾けて来た結果だと胸が熱くなります。

グルメ番組や旅番組のBGMにもよく耳にする揚子江の下流域で演奏される「江南絲竹楽」の演奏。現代の二胡は主にこのような演奏スタイル、この地域で使われて来た楽器を規範にして改良され進歩を遂げて来ました

その後80年代、日本政府によるビザ緩和もあり来日した中国人留学生の中に音楽の専門教育を受けた人材が何人もいた事で、彼らから個人的に教わったり、正式に教室が開かれたりして二胡を習う日本人が増えていきました。現在も第一線で活躍している二胡奏者にはその当時に来日した先生方もおられ、息の長い活動が続けられています。その後断続的にメディアで取り上げられますが、認知度がグッと高まったポイントの一つが、坂本龍一氏が手掛けた映画ラストエンペラー(1987年作品)のテーマではないでしょうか。姜建華(きょう けんか・Jiang Jianhua)氏が情感たっぷりに弾いた二胡の演奏が注目され、音楽番組などにゲスト出演する姿を度々目にしました。その後しばらくして決定的な転換点が訪れます。それが2003年に日本進出した「女子十二楽坊」の一大ブームです。2億円とも言われる広告宣伝費をかけ日本デビュー1年間で関連ソフトを320万枚も売り上げた事は、彼女たちのプロモーションだけに留まらず中国古典楽器の伝播にも効果があった事は疑う余地がないと思います。また、女子十二楽坊はポップス色を濃くしたアレンジや日本の歌謡曲をカバーするなど、従前の伝統曲を聴かせる演奏家たちと違うアプローチを前面にした事も大いに聴衆へ新しい印象を与えました。この頃に二胡を習い始める方が爆発的に増えたと感じます。

女子十二楽坊の代名詞ともなった「自由」。日本で活躍している若手の一人、陳ブンジさんの二胡、香港出身で二胡奏者でもあるユーヨンさんのピアノ伴奏でどうぞ。

全国各地で長年地道な活動をして来た二胡関係者たち、そして更に認知を高めたラストエンペラー、満を持して起爆剤となった女子十二楽坊のブームで二胡の知名度は不動のものになりました。今では身近な楽器の一つになり、地方に住んでいても通信販売などで楽器が手軽に手に入る世の中になりました。とある会で中国領事館文化部の方が「日本の二胡愛好者は30万人以上で…」とスピーチをしていたのであちこちに意見を求めたところ、30万云々というのは貿易統計を基にした数字だろうという事に落ち着きました。一人で何本か所有しているのはよくある事ですし、買ったは良いけれど結局諦めた人などなど色んな事情を差し引いて、およそ5万人程度と見積もるのが現実としては良さそうです(諸説あり)この人数はウクレレ や大正琴など手軽な習い事として普及している楽器が100万人に迫る規模という事を考えると、肩を並べるというほどではありませんが、なかなかの健闘ぶりではないでしょうか。二胡はこの先も愛好者を増やし、聴衆を増やして、中国の伝統曲だけに捉われず日本独自の使われ方、愛され方をして文化の一部により深く根を下ろして行くことでしょう。

この連載が民族音楽や、そこに使われている楽器の輪郭が以前よりくっきりと浮かび上がったり、文化背景にも興味を持って頂くきっかけになれば幸いです。そしていつの日か実際にそれらを手にして奏でてくださったらこれ以上の喜びはありません。私は二胡を始めとする中国音楽を学びたい方のお手伝いをしています。習ってみたい方はぜひお気軽にご連絡ください。長きに亘りお読み頂きどうもありがとうございました。

創樂社主宰 安西創(あんざい はじめ)

https://r.goope.jp/sougakusha/

それでは、日本で行われる二胡コンサートのアンコール定番曲「賽馬」でお別れしましょう。ぜひこれからも中国音楽を楽しんでください。多謝各位琴友,再見!

Writer

記事を書いてくれた人