今や日本にも多くのガチ中華店があり、気軽に“リアルな中華”を楽しめるようになりました。インパクトのある味付けや華やかな盛り付けは確かに本格的ですが、あくまで”外食としての中華”、つまり“特別な日の味”です。

一方で、中国の家庭で日常的に食べられている料理は、もっと素朴でやさしい味わい。

日本でいう味噌汁や煮物のように、見た目は地味でも毎日食べても飽きがこない、どこかほっとする“おふくろの味”が中国にも存在します。しかし、現地の家庭に招かれない限り、実際に味わうのは簡単ではありません。

さて、今回ご紹介する“南方急行”は、日本にいながら本格的な中国家庭料理を味わえる貴重なお店です。前編では珍しいクラフトビールを中心に紹介しましたが、後編ではお店の魅力をさらに深掘りしていきます!

料理で旅する

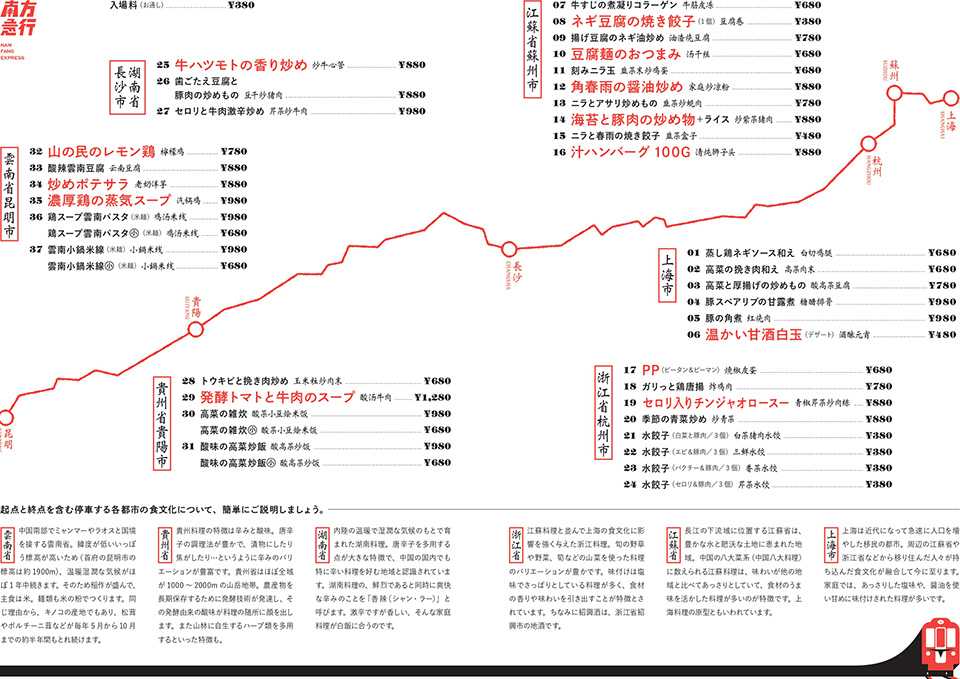

南方急行の魅力は中国南部の多彩な家庭料理を一度に楽しめることです。

一般的なガチ中華店は四川や東北など、ひとつの地域に特化していることが多いですが、南方急行では上海、江蘇、浙江、湖南、貴州、雲南・・中国南部の様々な土地の味に一度に出会えます。

お店のコンセプトは列車で中国南部を旅する。

メニュー表は路線図のようで、メニューのみらず各都市の気候や調理の特徴も知ることができます。次はどの都市の料理を頼もうかと悩んだり・・各都市の違いを感じながら楽しんだり・・そんな旅気分を味わえるのが、南方急行の魅力です。

今回は南方急行の路線図に沿って各駅で出会える料理を紹介していきます!

上海

上海は移民都市で、周辺の江蘇省や浙江省から移り住んだ人々が持ち込んだ食文化が融合しています。あっさりした塩味や醤油をベースに、ほんのり甘めの料理が多いのが特徴です。豚の角煮、上海蟹、小籠包などの上海料理は日本でも人気が高く、食べたことがある人も多いのではないでしょうか。レストランと家庭料理を比べやすいエリアだと思います!

高菜の挽き肉和え(高菜肉末)

シャキシャキ高菜に肉の旨みが染み込む素朴ながらに深い味わいが楽しめる一品でした。クセもなく受け入れやすい味でした!

温かい甘酒白玉(酒酿元宵)

甘酒の麹のやさしい甘み、卵のふわふわ感が広がりほっと心がゆるみます。白玉は胡麻ソース入りで、もちもちの食感とともに香ばしいコクが口の中に広がり、まろやかな甘酒と絶妙なハーモニーに。甘すぎず、重すぎずでおすすめのデザート。

江蘇省

江蘇省は長江デルタに位置しています。温和な気候が育んだ水産物を中心に甘く薄味で煮込みや蒸し料理が多いのが特徴です。江蘇省連雲港出身の総料理長の”リアルなおふくろの味”を味わえる注目エリアです。

海苔と豚肉の炒め物(炒紫菜猪肉)

個人的には絶対注文して欲しい一品!!見た目から”のり佃煮”を連想し、”濃い味”や”どろっと感”をイメージしながら口に運びましたが全く異なりびっくり。味付けはシンプルな塩味ですが、海苔の旨みに豚肉の脂が加わり奥深い味わい。海苔の食感はシャッキっと感と滑らかさのバランスが絶妙でした。海苔の新たな一面を垣間見た一品でした。

因みに南方急行を再訪した際には迷わず「海苔と豚肉の炒め物」を注文しました。定期的に戻ってきたくなる味です。

豆腐麺のおつまみ(汤干丝)

干した豆腐に塩味の優しい味のスープが染み込んだ一品。麺のようでいて伸びることがなく、しっかりとした食感が保たれているのが特徴。噛むほどにスープの旨みが広がりお酒にもぴったり。

浙江省杭州市

浙江省杭州市は長江デルタの南端に位置し、旬の野草や野菜、筍など山菜を使った料理が豊富。塩味でさっぱりと仕上げ、素材の香りや味わいを引き出すのが特徴です。浙江といえば紹興酒の本場。南方急行では名物の「じゃぐち紹興酒」をはじめ、様々な紹興酒が揃っており、料理に合わせればより深く“浙江”を感じることができます。

PP(焼椒皮蛋)

「ピータン&ピーマン」の略で、ピータンの上に焼かれたピーマンのソースがかかっています。湖南料理にもピータンと唐辛子の和物がありますが、PPは辛さ控えめで食べやすい。濃厚なピータンにピーマンのほろ辛さと香ばしさが加わり、互いのクセを見事に引き立て合っている。取材班のピータンが苦手なメンバーも「これは美味しい!」と感激するほど。

ガリっと鶏唐揚(炸鸡肉)

こちらも個性的な料理名。タピオカ粉を使った衣は薄く軽く、“ガリっ”と食感が楽しめます。衣は薄く軽いため脂っぽさは最小限で”肉”を感じられる一品。

湖南省長沙市

湖南省長沙市は内陸にあり温暖で湿潤な気候。唐辛子を多用する料理が特徴で、中国内でも特に辛い料理を好む地域としても有名です。上海、江蘇、蘇州は地理的にも通ずる部分もありましたが、湖南料理は様相が全く異なり、中国の食の多様性を感じることができます。辛味が好きな人におすすめのエリア!

牛ハツモトの香り炒め(炒牛心管)

ハツのコリコリ食感がたまらない、湖南料理らしい香辣(シャン・ラー)を楽しめる一品。唐辛子とスパイスのバランスが絶妙。辛さはありますが、激辛が苦手な取材班メンバーも美味しく食べられる”ちょうどよさ”です。

セロリと牛肉の激辛炒め(芹菜炒牛肉)

炒めた唐辛子は香ばしく辛さもしっかりで食欲を刺激します。脂がのった牛肉はジューシーで旨味たっぷり。そこにセロリの独特な風味が加わり、口の中に爽やかな後味を残してくれます。辛さの奥に旨味と清涼感が重なる一品。

貴州省貴陽市

貴州料理は“辛みと酸味”が特徴です。漬けたり焦がしたりと唐辛子の調理法が豊かで、農産物を長期保存するための発酵技術も発達しています。特に”発酵食品”を使った料理は日本では中々出会えない味なのでぜひ挑戦して欲しいです!

高菜の雑炊(酸菜小豆烩米饭)

ムーさんおすすめの炭水化物メニュー。 貴州料理で欠かせない発酵高菜をたっぷり使った雑炊。発酵高菜は酸っぱさだけではなく、発酵由来の奥深さがある味はクセになる。日本ではありそうでない味わいだ。2サイズあるのでお腹の空き具合や人数で調整することもできます(画像は小サイズ)。

トウキビと挽き肉炒め(玉米粒炒肉末)

シャキシャキのトウモロコシにしっとりした挽肉がよく絡む。トウモロコシの甘さ、甘辛で味付けされた挽肉、タイプが異なる甘みが重なり箸が止まらない。

帰宅後に「玉米粒炒肉末」を調べたところ、家庭で作られたレシピが沢山出てきて、改めて“日常の味”なんだと実感。

雲南省昆明市

雲南省昆明市は標高は約1900メートル、温暖湿潤な気候が1年間続き稲作が盛ん。多民族が共生するので食文化は異彩で、ハーブや野菜、キノコ類を多用し、タイやベトナムといった東南アジア圏とも通じる香りと酸味が特徴です。私が一番好きな中華料理エリアで、米麺が好きな人、エスニック料理が好きな人におすすめのエリアです!

山の民のレモン鶏(檸檬鸡)

茹でた鶏肉とパクチーやレモンが和えらたサラダはエスニック感も漂う雲南らしいメニュー。夏にぴったりな爽やかさあり、どこか東南アジアにいるような気分も味わえる一品だ。

この料理は雲南省で食べた西双版納(雲南省最南端、ラオスやミャンマーと接する地域)の料理に似ていて、当時のことを思い出しました。まさか新宿御苑で西双版納を思い出すとは(笑)

炒めポテサラ(老奶洋芋)

名前の通り、炒めたポテトサラダ。「ポテサラが温かい!?」と驚きましたが、これが中々にイケる味で。ポテサラ・ジャガイモの食感を残しつつも、焼かれたことで香ばしが追加されています。オイリー感はありませんが、唐辛子、山椒が追加されたことでポテトチップスのようなジャンキーさも生まれて面白い味です。

因みに「老奶洋芋」という名前は、お芋が柔らかく口当たりも良いので老奶奶(おばあさん)も食べられるという意味だそう。

以上、各駅の料理を少しずつ紹介してみました。取材では各都市の情景を思い浮かべながら味わったり、次はどの都市の料理を食べようか悩んだりと、まるで旅をしているかのような気分で楽しむことができました。

1つの駅の料理を制覇するのもよし、各都市から1つずつ頼んでみるのもよし。前編で紹介したクラフトビールと合わせるのもおすすめです。量は多すぎずリーズナブルなので、様々な楽しみ方ができると思います。

今回の取材で印象的だったのは、おふくろの味を徹底的に再現するために、レシピだけでなく、餃子の皮や角春雨など、ほとんどの料理を一から手作りしている点です。

おふくろの味は、単なる料理ではなく、お母さんが手間をかけて作ってくれる料理で、家庭ならではの工夫や愛情が込められたものだと思います。そこまで再現しようとする徹底ぶりはすごいと思いましたし、実際に南方急行で食べた料理はそんな温かさを感じられ、心がほっこりしました。

南方急行では料理を口にするたび、中国各地の家庭で育まれた日常の味わいと温かさを感じられ、まるで旅をしているかのような体験ができます。ぜひあなたも中国のディープ旅に出てみてください。最後はふ味縁メンバーの感想で締めたいと思います。

こむじゃ

「架空の列車に乗って中国南部の旅を…」というコンセプトが文句なしに素敵なお店ですが、個人的に心惹かれたのは「各地の家庭料理を出す」という点でした。昨今のガチ中華ブームも手伝い、各地の名物料理を食べられる店は数あれど、一般家庭で日々の糧になっている料理というのはなかなかにアクセスの難しい領域ではないでしょうか。…と堅苦しく言ってみましたが、単純に「中国の人って普段何食べてるの?毎日麻婆豆腐じゃないでしょ?」というのが長年の疑問だったのです。笑

「家に帰って作るのはしんどいけど、外食はもたれるから嫌!」…そんなワガママに答えてくれるメニューの数々はまさに”家庭料理”。しかも、初めての味なのに何故かほっとする。これまで食べてきた中華料理のイメージとは全く違いました。現地に旅行してさえ触れることのできない中国料理の新たな一面を見ました。

夏木

家庭料理がコンセプトの中華ということで、初めての体験にワクワクしながらお店に向かいました。

中国南部の家庭料理は、はっきりとした味ではありながらも、あっさりで優しい味わいが特徴的でした。

中華料理と聞くと、大皿で提供される料理が多い印象がありますが、ここ南方急行では、小皿で低価格な料理が提供されるので、大人数でも少人数でも、あるいは1人でも気軽に入りやすいところもおすすめポイントです。

料理の他にも、日本ではなかなか見られないプーアル茶や、なんとコーヒーなどの多くの種類のクラフトビールを楽しめます。中国の家庭料理を楽しみたい方、美味しくて珍しい中国のクラフトビールを味わってみたい方に是非訪れていただきたいです。日本だとここでしか出会えない料理とお酒を味わって、中国の家庭を体験してみてください。

文香

第二回の取材企画でした!私は2人とは別の視点から感想を。

私はガチ中華の好き嫌いが殆どないのですが、友人たちには「激辛は苦手」「内臓系はちょっと」等の好みの違いがあり、店やメンバー、メニュー選びに気を遣うことがよくあります。

激辛エリアの店には誘えない子もいれば、皆が苦手なものを避けたら無難な一皿に落ち着くことも。その点、南方急行は中国南部の複数地域の料理を扱い、味の幅も広い上に小皿で楽しめるので、誰を誘っても安心できるのが大きな魅力だと感じました。

また、ガチ中華に通う中で「本当に四川料理?」「東北料理が混ざっているような・・」と首をかしげることがあります。日本で営業する以上は提供の幅が広がるのは仕方ないと思いつつも、一つ一つの料理を理解したいので、帰宅後にあれこれ調べていました。

こむじゃさんと湖南料理店に行った時に、彼女が「正真正銘の湖南料理を探そう」と本を持参してくれたことがありました。その食事会は料理の理解が深まっただけではなく、意外な一皿に出会えたり、料理の背景を知ることで会話が盛り上がったりと、いつも以上の楽しさがありました。

また、”料理の背景まで知りたい!”というのは、ガチ中華好きが抱く“あるある”の思いだとも思いました。だからこそ、地域ごとに料理を整理して提供する南方急行のコンセプトを聞いて「取材させて欲しい!絶対ウケる!」と思いましたし、取材でも料理だけでなくエリアの話題でも盛り上がれて、ガチ中華の新たな楽しみ方を体験できました。

南方急行は私のガチ中華活動の悩みを解決してくれるお店でもありました。皆さんも行ってみてくださいね。

(夏木、こむじゃ、文香「ふ味縁」)

写真:夏木

店舗情報

南方急行

新宿区新宿1丁目3−8

Ykb新宿御苑B1

03-6380-6558

丸の内線新宿御苑前駅から徒歩2分

Writer

記事を書いてくれた人

文香

代表からのひとこと

文香さんも書いているように、ガチ中華はその魅力を知れば知るほど、”料理の背景まで知りたい!”と思いますよね。しかも、広大な中国は、地方によって食材も調味料も調理法も違う。そこには想像を超えた発掘のしがいがあり、興味は尽きないものです。

さらに、「南方急行」が提供しようとしているのは、市井の中国の人たちが家で食べている素朴な料理の世界でもあります。

家庭料理というものは、食材や調味料の使い方など、レストランに比べれば派手ではありません。でも、逆にいえば、そのような家庭料理は、現地に赴いて誰かの家を訪問しない限り、味わうことができないものです。

実は、そこに着目しているのが「南方急行」の新しさだといえます。

正直なところ、ぼくのようなグルメでもなんでもない人間は、レストランの高級料理をいただくより、家庭料理のほうが口に合うところがあります。大皿を並べた宴会は楽しいですけど、ひとりで、あるいは親しい友人とちょこっと飲んで軽く食べるというシチュエーションのほうがずっと日常的だといえるからです。

その点、前編でも書きましたが、この店のジンソーダはちょい飲みにうってつけです。

先日も、ひとりで店を訪ねたとき、ニラ玉炒めと一緒にジンソーダ「蜜柑」を飲みました。このジンは、山椒のような軽いしびれを感じるので、ガチ中華に合うんです。酒飲みなら、ソーダで割らなくてもいいかもしれませんね。

同店の供するジンソーダについて簡単に紹介しましょう。このクラフトジンの銘柄は「HOLON」といいます。

このクラフトジンのつくり手は堀江麗さんという女性です。なぜこのようなジンをつくったのかについては、次のインタビューで読むことができます。

堀江麗さんインタビュー

ここ何回か、南方急行でこのクラフトジンのソーダ割を飲んでいて、気がついたことがあります。ジンは、料理の味を口の中でいったん切ってくれることです。

料理をひとくち食べ、そのたびに味を切ってくれるので、料理の味に意識が集中できる。そんなことを感じました。

さらにいうと、クラフトジンはつくり手のセンスと技術次第で、香りのバリエーションが実は豊富なことがあります。

なかでもHOLONのジンは東洋のハーブやスパイスなどのボタニカルを調合しているのだそうです。また、一般的にはジンのアルコール度数は45〜50度なのですが、その度数だとアルコール感が強すぎてアロマを楽しみ切れないことから、HOLONでは35〜40度まで低めたジンを製造しているそうです。

まとめると…

- 東洋のハーブやスパイスで香りを組み立てているため、ガチ中華には合いやすい。

- アルコール度数を可能な限り下げ、アロマを感じやすい

その日は、この店で気に入ったメニューのひとつ「角春雨の醤油炒め(家庭炒凉粉)」も頼んだのですが、ジンを口に含むことで、緑豆のでんぷんからつくられた口の中でとろけるような食感とピリ辛な味わいをいったんぴしゃりと心地よく切ってくれるので、さらに食欲がわいてくるという感じでした。

南方急行で飲めるHOLONのジンソーダ3種は、前回の記事で紹介していますので、もしよろしければご覧になってください。